アサガオの園芸史

アサガオは日本原産の植物ではないが、日本においてのみ園芸化が進み、これまで数多くの品種が作られ現在まで保存されてきている。また現在でも育種が行われており、最近のブームによってまたその品種数を増やしつつある。アサガオの品種は、花が大きく、色や花の模様を観賞する大輪朝顔と、花や葉の形の変化を観賞する変化朝顔に大別することができる。ここではアサガオの園芸史に重点を置き、どのような過程を経て現在のような多様な品種が生まれたのか述べてみたい。

黎明期

中南米地域起源のアサガオは、その薬効(強い下剤=峻下剤)から汎世界的に伝播し、今から1200年ほど前の奈良時代、中国から日本に渡来したと考えられている。当初は朝顔とは呼ばれておらず、主に薬として用いる種子を牽牛子(けんごし)、植物体を牽牛と称していたようである。その後、花を観賞する目的でも栽培されるようになったと考えられる。その後もいくつかの文献で触れられているが、厳島神社保有の国宝「平家納経」には、野生型(並)葉の群青色のアサガオが初めて描かれている。

しかし、その後の江戸時代までの長い期間、突然変異体は記録されていない。青一色だったアサガオにおいて、最初に記録に出てくる突然変異は白花であり、江戸時代初期に記載があるため、それより以前に起こった変異であると考えられる。白花が最初に記録されているのは、その色が目立つこともあるが、青いアサガオの色素(アントシアニン)の合成には多数の酵素遺伝子が関与しているため、機能を喪失することで白花になる遺伝子(標的)の数が他の花色よりも多いためであろう。その後も18世紀中頃までは、紅紫色(mg)や、瑠璃(濃色)、二葉朝顔(矮性)が記録されている程度で品種類はそれほど増えていない。

その後、備中松山(現在の岡山県高梁市)で、黒白江南花(こくびゃくこうなんか)と呼ばれた、珍しい絞り咲きのアサガオが出て、これがその珍奇さ故に江戸や京都に伝わり栽培されたようだ。この咲き分けや絞り模様の花をつける黒白江南花の出現はその後に突然変異体を多数生み出したトランスポゾン(動く遺伝子)の転移の活性化を示している。

江戸時代・文化文政期(第1次ブーム)

黒白江南花のような系統のゲノム(その生物を構成する遺伝子の全セット)中ではトランスポゾンが盛んに転移し、色や形を支配する遺伝子に挿入し、新規変異を作り出していった。トランスポゾンの誘発する変異の多くは、遺伝子に挿入することで、その機能を喪失させる劣性突然変異であるが、アサガオは自家受粉する性質(自殖性)が強いため、容易に変異がホモ接合となり見た目の違いとして現れてくる。前述したように、この時期に前後して他の古典園芸植物の突然変異体(品種)が数多く発見されている。このように観察眼の肥えた植木屋や庶民が多くなったという時代背景もあって、現れてきた突然変異体を見逃さなかったのであろう。

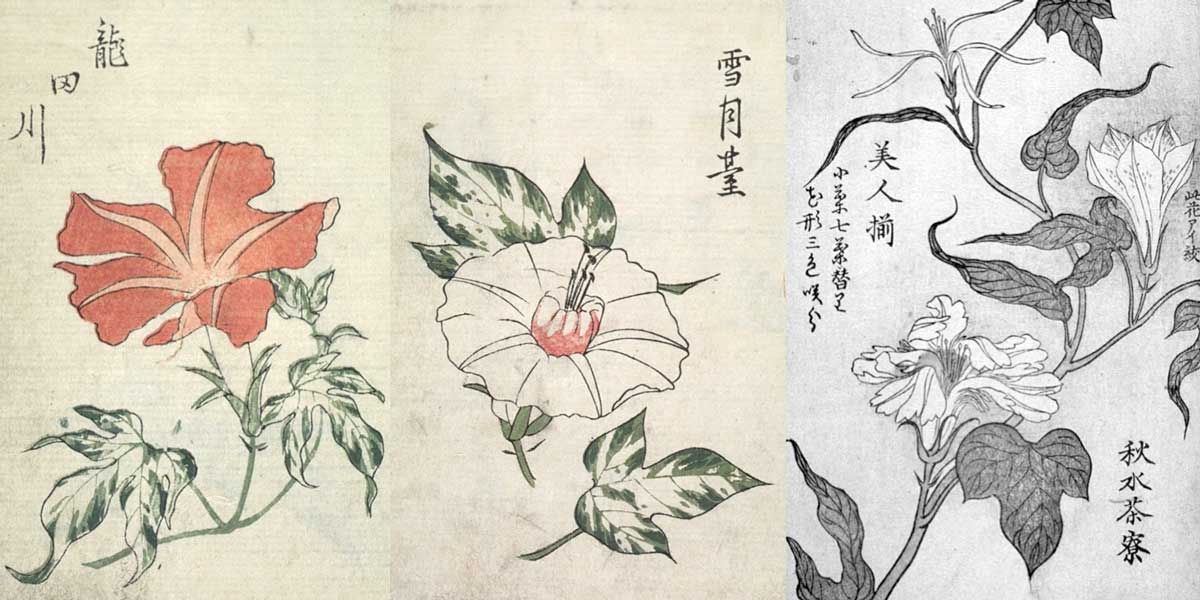

文化8年(1811)ごろから急激に変異が出現したと丁丑朝顔譜(1817)にあり、次々と出現してきたアサガオの突然変異体(変化朝顔)を集め、観賞する者が現れ、ブームとなった。最初は大坂で盛んになり、すぐに江戸にも波及して、それらのアサガオを集めた木版刷りの図譜が刊行された。このころは比較的単純なアサガオを観賞していたようだが、現存するほとんどの変異が出そろっている。また比較的濃色の黄色花など現在では見ることができないアサガオも存在したようだ。

江戸時代・嘉永安政期(第2次ブーム)

その後、幕末に近い、嘉永安政期(1850-)には、再び第2次ブームとも言うべき隆盛をみせ、多くの図譜が出版されている。これらを見ると、文化文政期に起こった変異を組み合わせた、より複雑で珍奇なアサガオを観賞していたことがわかる。第一次ブームのアサガオと違ってこれらの、出物(でもの)と呼ばれる観賞用のアサガオは不稔のため、親木(おやき)とよばれる不稔変異をヘテロ接合で持つ採種用の株から採種していた。また、この時期、葉や花の色や形を順に記述していく命名法が確立しており、文化文政期の花の優劣を記した番付表にもこの走りが見られる。この命名法を用いる理由として、突然変異形質をヘテロ接合の状態で維持しているため、品種が固定せず、同じ株由来の種子からも様々なアサガオが分離し、植物体ごとに花銘をつける必要があったからであろう。また、興味深いことに、多数の突然変異形質が複合した出物を観察するだけでは知り得ない、個々の変異体の名称を組み合わせて書かれており、栽培を通して、それぞれの形質が独立に遺伝、分離してくることを観察し、鑑賞用の複雑な株はそれらが複合したものだということを経験的に知っていたからなのかもしれない。日本人は様々な現象に法則性を見いだそうとする習慣はなかったため、メンデルの法則には到達し得なかったが、遺伝の本質的な部分は経験的に掴んでいたのかもしれない。

明治から昭和初期(第3次ブーム)

明治になり、日本伝統の文化だけなく植物なども顧みられなくなるが、その後中期ごろから再び、単純なアサガオ系統が栽培されるようになる。各地に散逸していた変化朝顔が探索され、それらを再び集めて栽培するものが現れ、各地でアサガオの同好会が結成され、第3次ブームとも言うべきアサガオブームを迎えた。人為交配も駆使して、昭和初期まで次第に洗練された系統が観賞されるようになり、特に、変化朝顔では、獅子咲(獅子の部)、獅子咲牡丹(花の部)、車咲牡丹(月の部)、采咲牡丹(雪の部)の4ジャンルに絞って品評され、高度な系統が育成された。

このように一部の系統のみ偏重し育種が進んだ結果、評価の対象とされなくなった鑑賞価値が低いとされた系統群、例えば、手長牡丹(deformed; de)や燕(miniature; mi)、桐などの突然変異を含む系統は失われてしまった。また、今日では一般的な大輪朝顔の育種もすすみ、変化朝顔から転向する物も多かったという。

戦後から現在まで

江戸時代から連綿と保存されてきていた変化朝顔の系統も、第2次世界大戦の影響でその多くが失われた。戦後、種子を保存している愛好家は数名しかいなかった。変異体の保存で最も大きかったのは、名古屋在住の山高桂氏であり、氏は戦前の東京朝顔研究会でも盛んに活動・入賞しており(山高掬水園)、昭和7,8年ごろ採種の種子を乾燥・密封保存し、昭和21年に完全に発芽させた。他にも、渡辺顕辰(東京)、深沢与四郎(東京)、小川信太郎(伊賀上野)氏らは戦争中も栽培を続けアサガオの系統保存を行った。戦後の変化朝顔の復興に多大な貢献をした中村長次郎氏(大阪)も種子を保存していたが、戦後播種したところほとんど発芽しなかったという。中村氏や大森浩治氏、青山(青晃園)らは戦前レベルの変化朝顔の復元を目指し残っていた系統の交配を行った。

アサガオの変異体の保存において、国立遺伝学研究所の竹中要が、上記の愛好家より種子を入手して、昭和27年から系統保存を開始したことも非常に大きかった。昭和31年(1956年)日本で国際遺伝学会議が開催された際には、日本独自の遺伝学研究の材料として、キンギョやカイコ等とともに展示が行われた。

その後、渡辺好孝(川崎)により変化朝顔研究会が結成され、愛好家レベルでの栽培が続いていた。1999年より国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)において始められた変化朝顔の展示を契機として再び栽培人口が増加している。現在でも、前述した桐や手長牡丹等を除けば、江戸時代に出現した基本的な変異の多くは残っている。これらの系統をもちいて、現在でも変化朝顔系統の育種が続いており、戦前のレベルに匹敵または越えるようなアサガオも育成されている。アサガオの変異体のほとんどは江戸時代後期に出現し保存されているものだけであり、唯一、戦後に出現した変異として枝垂(weeping; we)が知られているだけであったが、新規の変異体も次々と同定されており、これらを使った新しい系統の育種も期待されている。